- Tout

- Aménagements extérieurs

- Charpente - Couverture & Menuiseries

- Finitions intérieures

- ITE

- Ossature bois

- Réalisations / Actu.

ITE Fibre de Bois – Cestas – Bordeaux

Maisons ossature bois à Hourtin – Médoc

Maison ossature bois à Lège Cap-Ferret

Aménagement extérieur avec deck coulissant piscine à Bordeaux

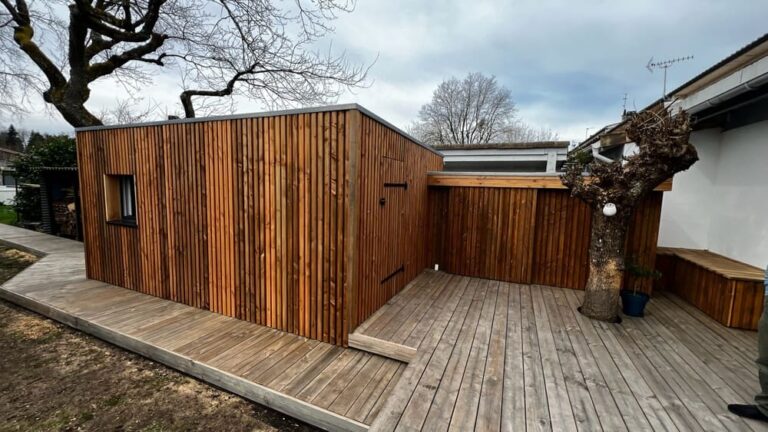

Extension garage, carport et terrasse en bois à Saint-Aubin-de-Médoc

Isolation thermique par l’extérieur à Bordeaux

Construction maison bois en Gironde : PopUp House de 150m²

Maison bois bassin d’Arcachon : PopUp House

Construction maison écologique Bordeaux : PopUp House de 150m²

Studio ossature bois

Terrasse en pin sur plots – Lège Cap Ferret

Habillage de bureaux en bardage pin – Bassin d’Arcachon

Cabanon ossature bois – Villenave d’Ornon – Bordeaux

Studio ossature bois bardage fibro-ciment – Arcachon

Extension ossature bois – Pessac, près de Bordeaux

Claustras, terrasses et pergola – Le Teich – Bassin d’Arcachon

ITE fibre de bois – Le Teich – Bassin d’Arcachon

Bardage et terrasse – Talence – Près de Bordeaux

Clôture en bois à Audenge – Bassin d’Arcachon

Atelier ArtWood certifié Qualibat RGE

Clôture en bois sur terrasse à Bordeaux

Exemples de pergolas en bois et de carports à Bordeaux

Parquet contrecollé en chêne en Gironde

Exemples de charpentes et de couvertures en Gironde

Couverture en bac acier à Bordeaux

Création d’une mezzanine en charpente bois

Plafond en lambris bois clair à Bordeaux

Parquet chêne en Gironde

Panneaux de finitions bois : fini le placo !

Extension de maison en ossature bois et abris de jardin

Extension de 30m² en ossature bois traditionnelle

Extension en ossature bois à Bordeaux

Exemples d’abris de jardin en ossature bois en Gironde

Cabanon en ossature bois avec bardage douglas couvre-joints

Cabanon en bois Bassin d’Arcachon

Bardage bois et panneaux fibres-ciment gris

Bardage bois et panneaux fibres-ciment blanc

Bardage bois et panneaux bois-ciment gris anthracite

Bardage bois et panneaux bois-ciment gris

Bardage bois vertical en Gironde

Rénovation de façades en bardage bois claire-voie

Rénovation de façades : bardage bois douglas à Bordeaux

Abris de jardin bois sur-mesure à Bordeaux

Clôture en bois à Arcachon

Clôture bois à Bordeaux

Grande pergola en bois à Bordeaux

Grande terrasse avec pergola bois à Bordeaux

Pergola bois sur-mesure à Bordeaux

Pergola en bois avec toile tendue en Gironde

Pergola en pin sur-mesure à Audenge

Terrasses en bois en Gironde

Terrasse en bois à Bordeaux

Terrasse en pin avec piscine à Biscarosse

Terrasse en IPE sur le Bassin d’Arcachon

Terrasse en bois au Cap-Ferret

Maison bois à énergie positive en Gironde : PopUp House

Construction bois RE2020 (RT2020): bureau de 90m² en Charente Maritime

Construction maison écologique en Gironde avec PopUp House

Maison ossature bois en Gironde : PopUp House de 135m2

Construction maison écologique dans le Sud-ouest avec PopUp House

Construction bois en Gironde : extension d’une maison à Bordeaux

Construction maison bois dans les Landes : PopUp House de 90m2 à Biscarosse

Pourquoi n’y a-t-il pas davantage de constructions en bois en France ?